MUDANEWS.COM – Martin Aleida banyak menulis cerpen. Sebagiannya telah dibukukan. Tapi bagi saya yang berkesan tetaplah kisah “Batu Asah dari Australia” dari buku “Mati Baik Baik, Kawan” (2009). Saya membacanya berulang ulang dan tetap menggetarkan.

Dikisahkan, seorang intelektual yang baru pulang dari Pulau Buru tak perlu waktu lama untuk menyesali nasib malangnya sebagai tapol – tahanan politik. Dia bertekad melanjutkan hidupnya. Teringat olehnya, warisan orangtua sebuah batu berharga. Dia meminta putrinya untuk mencarikan. Batu itu ditemukan sebagai pengganjal di sumur.

Dengan batu itu dia mencari nafkah. Berkeliling mengasah pisau. Sampai kemudian dia mendapatkan langganan pembantu yang bekerja di rumah orang Jepang. Saat menyerahkan pisau, sang majikan perempuan datang. Si pengasah pisau menyapa dengan bahasa Jepang. Istri orang Jepang terkejut. Ada pengasah batu ngomong Jepang ?

Belajar di mana? “Di universitas Waseda Jepang , ” jawab si pengasah pisau. Tercengang, buru buru dia memanggil suaminya yang diplomat. “Lulus dari Waseda? Masuknya saja begitu susah, ” kata sang diplomat, kaget. Mengapa jadi pengasah batu? Dia pun kisahkan perjalanan hingga terdampar di pulau Buru dan baru kembali.

Selanjutnya si pengasah batu diminta bekerja padanya. Mula mula tiga kali seminggu. Selanjutnya tiap hari menjadi orang kepercayaan dan diajak melihat proyek proyek pemerintah Jepang di Indonesia. Nasibnya pun berubah licin. Selicin batu asah yang dibawa berkeliling sebelumnya.

Kisah itu menggetarkan karena menampilkan gelombang hidup seseorang sebagai tapol. Seorang mahasiswa cerdas yang bisa menembus Universitas Waseda di Jepang, namun jatuh dan terpuruk, menjadi pengasah pisau yang keliling dari rumah ke rumah. Satu di antara kisah ribuan tapol 1965.

“Batu Asah… ” diangkat dari kisah nyata. Satu di antara banyak kisah yang ditulis Marten Aleida. Orang orang yang dikirim ke Buru tanpa pengadilan. Kehilangan keluarga dan berubah jalan hidupnya. Menanggung nestapa hingga meninggal – bukan hanya pada diri melainkan juga keluarga besarnya.

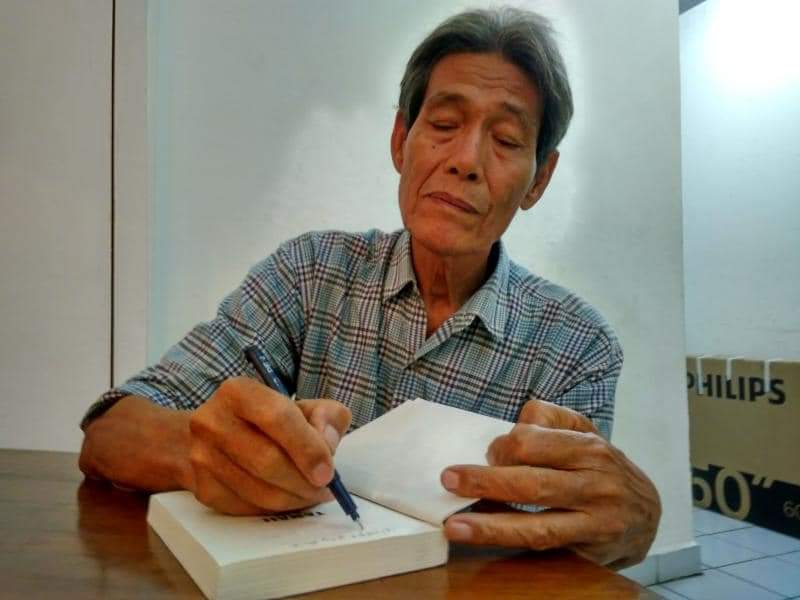

MARTIN ALEIDA sering disebut sebagai salahsatu tokoh sastrawan kiri, bersama sama Putu Oka Sukanta, Hersri Setiawan, Hario Kecik, Adam Wipsi, S. Anantaguna, A.S. Dharta, Amrus Natalsya, dan Pramoedya Ananta Toer. Dia legenda hidup sosok seniman Lekra yang masih berkarya hingga kini. Dia terus menulis di usianya yang menapak ke 78 kini.

Sebagaimana seniman Lekra lain, karyanya bernuansa realisme sosialis. Kerakyatan. Berpihak pada kaum yang tertindas. Tidak mengawang awang.

Karya sejenis dapat dilihat dari cerita cerita yang ditulis Maxim Gorki, Gabriel Garcia Marquez, John Steinback, Jean-Paul Sartre, Lu Hsun. Dll.

Cerita-cerita Martin terlalu realis, sesak dengan jurnalisme.

Penulis yang mengecap pendidikan di Akademi Sastra Multatuli ini mengakui bahwa dirinya tidak punya sesuatu yang hanya berupa angan-angan kosong. Melalui karyanya dia menjadi saksi bagi orang-orang yang pantas menerima uluran tangan yakni para korban 1965 dan kisah tragedi seputar G 30 S. Sarat kepedihan. Dari lembaran hitam sejarah politik Indonesia.

Lebih dari 50 tahun menghabiskan usianya menulis di Jakarta. Cerpennya, “Tanah Air”, dinobatkan sebagai “Cerpen Terbaik Kompas 2016” menunjukkan tuah kesaktian penanya masih terasa sampai sekarang. Sebelumnya di tahun 2004 Martin memperoleh Penghargaan Penulisan Karya Sastra dari Pusat Bahasa atas karyanya yang berjudul “Leontin Dewangga” (kumpulan cerpen).

Selain menulis cerita pendek, dia juga seorang jurnalis. Seorang wartawan.

Wartawan cum Sastrawan kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara ini pernah berkerja di “Harian Rakyat”, koran yang berafiliasi dengan PKI pimpinan Nyoto. Merangkap redaktur di ‘Zaman Baru’. Bahkan pada usia 22, dia ngepos di istana, meliput kegiatan Bung Karno.

Kepada wartawan Remotivi yang mewancaranya, tahun 2014 lalu – Martin menuturkan, ia memulai karir sebagai korektor, lalu wartawan kota. Kemudian ditugaskan ke istana setelah terjadi perubahan besar-besaran di “Harian Rakjat” karena harus menempatkan koresponden di Moskow, Berlin dan Tokyo.

“Yang bertugas meliput Bung Karno itu sebenarnya Anwar Dharma. Tetapi, karena Anwar Darma ditugakan menjadi koresponden di Moskow, pada suatu rapat redaksi Njoto menunjuk saya untuk meliput Bung Karno, ” katanya.

Oplah ‘Harian Rakjat’ hampir 100 ribu. Pelanggannya kebanyakan dari anggota dan simpatisan PKI.

Dekade 1950-1960 salah satu periode penting dalam sejarah pers di Indonesia. Pada masa-masa itu, cuaca politik di republik disesaki dengan jargon-jargon revolusioner. Masa-masa “vivere peri coloso” – menyerempet bahaya.

Tahun 1963 ke atas, beberapa koran, seperti ‘Pedoman’, sudah mati. Yang masih ada dan besar itu ‘Suluh Indonesia’ milik PNI, ‘Bintang Timur’ milik Partindo, ‘Duta Mayarakat’, yang berafiliasi dengan NU, yang meski tidak terlalu besar tapi mereka punya basis NU. Kemudian Merdeka’, yang berhaluan Soekarnoisme atau Murba.

Saat peristiwa G 30 S meletus, kehidupan Martin berubah. Koran ditutup. Dia tertangkap dalam Operasi Kalong atas pengkhiatan temannya. Dia jadi tahanan di Kodim 0501 belakang Bank Indonesia, kawasan Budi Kamuliaan, Jakarta Pusat.

Bersama Sri, kekasihnya, yang juga ditahan di sana, setiap hari, menyaksikan orang orang diinterograsi, dipaksa mengaku sebagai komunis dan menunjukkan rekan rekannya. Setiap hari mendengar orang melolong, dipukuli dan dipecut ekor ikan pari dan darah berceceran sesudahnya. Kekasihnya, seorang gadis Solo, yang menjaga dapur setiap hari ditugasi membersihkan darah yang berceceran di lantai itu.

Selama setahun Martin Aleida mendekam di penjara yang dibuat ABRI buat pendukung PKI. Di dalamnya adalah wartawan, fungsionaris partai, intelektual dan sastrawan Lekra.

Setelah dibebaskan, Aleida mengaku masuk dalam “penjara hidup yang lebih besar,” yakni masyarakat yang antipati pada komunis.

Martin Aleida bukan nama aslinya. Dia mengganti namanya dan menjadi wartawan di majalah ‘Tempo’, sekeluar dari tahanan. Dia ikut majalah ‘Tempo’ sejak awal penerbitannya.

Antara Martin Aleida dan Goenawan Mohamad, pendiri ‘Tempo’ sebenarnya berbeda kubu bahkan berseberangan. Goenawan adalah penandatangan Manikebu 1963, sedangkan Pramoedya Ananta Toer di kubu Martin merupakan penentangnya.

Tapi dorongan keras untuk bekerja kembali di media setelah gagal jadi pedagang kaki lima, menunggui kios di Jembatan Merah – Manggarai, Jakarta, membuat dia berani mendatangi GM yang sedang menyiapkan penerbitan majalah baru.

“Saya menulis beberapa cerita pendek di majalah Horison. Saya perneh bekerja di ‘Harian Rakjat’ dan ‘Zaman baru’. Saya dapat keterangan, mas membutuhkan reporter, ” katanya menawarkan diri.

“Oh itu itu saudara, ya ” jawab GM. “Kapan mau masuk? ” lanjut Goenawan Mohamad tanpa banyak pertanyaan lagi.

Tak menyia nyiakan kepercayaan, Martin ngebut di ‘Tempo’. Meraih karir puncak hingga bisa keliling Amerika dan Eropa. Sampai kemudian mundur sebelum ada gegeran “bedol desa” di ‘Tempo’ dan pecah dan mendirikan ‘Editor’.

Martin tak hanya menulis reportase, fiksi dan menerbitkan kumpulan esei. Dia melakukan wawancara puluhan eksil – pelarian politik – yang bertebaran di benua Eropa dan membukukannya dengan judul “Tanah Air yang Hilang” (2017).

SELAKU pembaca karyanya yang lumayan intens saya pernah menduga bahwa Martin Aleida merawat dendam. Dia begitu gigih menulis kisah kisah seputar korban 1965 – sebagai lolongan kepedihan yang begitu panjang.

Tapi – sebelum mengkonfirmasi, saya mendapatkan jawabannya.

“Sebagai penulis saya merasa ditakdirkan untuk mengagungkan korban yang diperlakukan sewenang-wenang oleh kekuasaan dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini Pasca-peristiwa 1965, ” katanya kepada jurnalis online Indoprogres.

Menurut Martin Aleida, peristiwa pembantaian paska 1965 merupakan bencana terbesar yang dialami oleh bangsa ini. Peneliti luar mengatakan sekitar 500 ribu yang mati, tidak diadili, dan ada juga yang mengatakan sampai tiga juta.

“Saya kira ini perlu terus diingatkan. Saya tidak punya pretensi untuk mengingatkan, tapi sebagai penulis, ini harus saya tulis, ” katanya

Sastra, dalam pandangan Martin, memang ditakdirkan untuk membela korban dan semua yang diceritakan itu adalah mereka yang jadi korban peristiwa ’65 itu.

“Agama-agama besar juga diturunkan untuk membela mereka yang menjadi korban dalam perjalanan waktu tertentu, ” tegas sastrawan putra seorang haji, saudagar dan beribukan wanita yang taat ibadah ini.

Cerita cerita yang ditulis sarat dengan gaya jurnalisme. Berbasis fakta.

“Saya tidak menulis sesuatu yang tidak saya alami atau sesuatu yang tidak saya tahu, ” papar penulis kumpulan esei “Langit Pertama. Langit Kedua ” (2013) ini. “Karena sesuatu yang muncul dari fantasi belaka menurut saya hanya menjadi kenikmatan dari penulis yang bersangkutan,” ujar wartawan yang pernah bergabung di Majalah Tempo selama 13 tahun ini.

Dia melakukan apa yang kemudian ditulis oleh sastrawan generasi berikutnya, Seno Gumira Adjidarma, yaitu, “ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara”. (Seno banyak menulis korban perang di Timor Timur,pen.)

Tentang mengapa dia lebih banyak mengungungkapkannya dalam bentuk cerita pendek dan bukan novel tebal – sebagaimana dilakukan para sastrawan dunia dan juga Indonesia – Martin menyatakan alasannya, “karya yang besar tidak harus besar dalam volumenya. Dia bisa sekecil catatan harian”.

Dicontohkan ‘Catatan Harian Anne Frank’, gadis belasan tahun yang menjadi korban keganasan Nazi yang dihasilkan dari Perang Dunia II yang menurutnya adalah karya besar.

Martin Aleida adalah legenda hidup. Hormat saya padanya untuk tidak menyebut nama aslinya meski saya tahu.

Saya ingin mengutip bagian penutup dari buku memoarnya, “Romantisme Tahun Kekerasan” yang terbit tahun 2020 lalu. Dari celotehan seorang sahabatnya, penyair asal Madura, Zamawi Imron, yang kocak saat memperkenalkannnya kepada dua perempuan muda yang menjemputnya menuju RRI.

“Kenalkan ini Martin Aleida. Dia sahabat Gus Dur. Gusdurian. Dia Lekra, Komunis. Tapi religius, ” katanya enteng. ***

Oleh : Supriyanto Martosuwito