Mudanews.com OPINI – Fenomena Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru menjadi bahan perbincangan luas di ruang publik. Baru sebulan menjabat, sosoknya sudah menimbulkan efek “magnetik” di media sosial. Gaya bicaranya yang spontan, santai, namun percaya diri, membuatnya tampil berbeda dari pejabat-pejabat ekonomi sebelumnya.

Publik, terutama generasi muda dan emak-emak, seolah menemukan sosok baru yang segar, seorang pejabat yang berbicara apa adanya, tidak kaku, dan terkesan “dekat dengan rakyat”. Namun, di balik gelombang pujian itu, muncul pula kritik keras dari kalangan kepala daerah dan ekonom yang menilai bahwa popularitas tidak boleh menutupi substansi kebijakan.

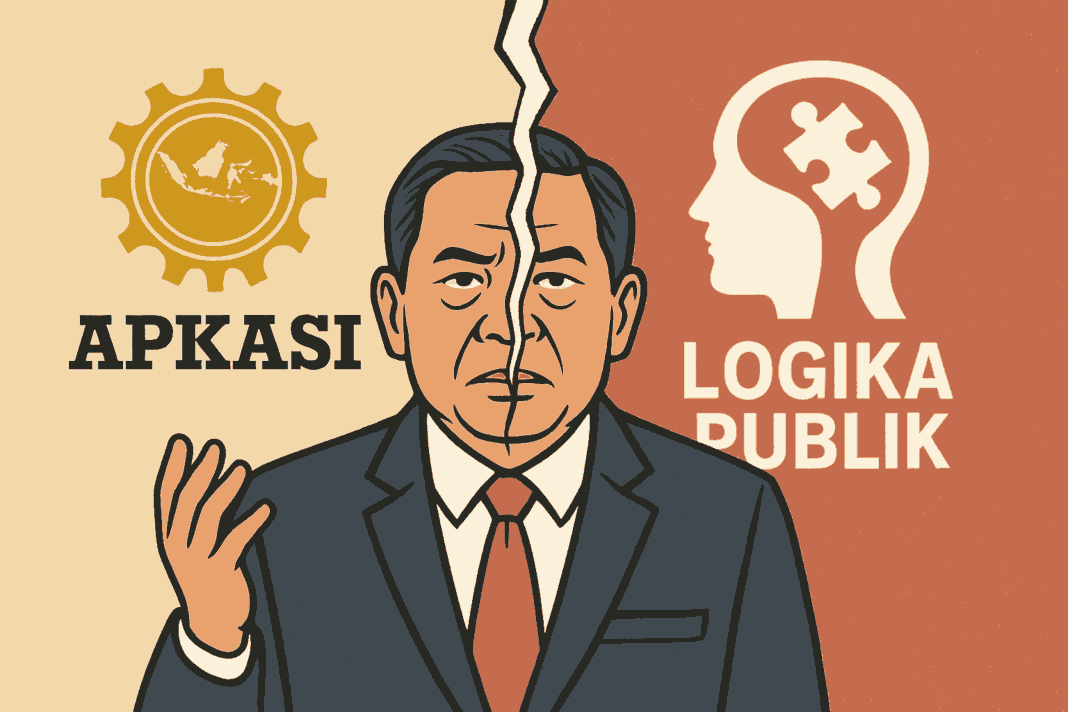

Salah satu suara yang cukup berpengaruh datang dari Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi. Tokoh ini dikenal luas, aktivis senior, mantan ketua partai politik, dan kini dipercaya sebagai Ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) melalui proses pemilihan yang demokratis.

Dalam sebuah acara Great Institute, Bursah sempat terlihat bersama Purbaya dalam sebuah foto publik. Kesan yang tampak jelas, ada rasa percaya dan keyakinan terhadap Purbaya sebagai figur baru yang potensial. Keyakinan itu, tentu, bukan lahir dari efek sosial media, tapi dari pengalaman dan naluri politiknya seorang senior bangsa.

Namun, situasi itu berubah beberapa waktu kemudian.

Dalam podcast Akbar Faizal Channel (14 Oktober 2025), Bang Bursah (panggilan akrabnya) hadir bersama Gubernur Kalimantan Timur, menyuarakan kekecewaan atas keputusan sepihak Menteri Keuangan Purbaya yang memotong Dana Bagi Hasil (DBH) untuk seluruh daerah di Indonesia.

“Kita ini komit terhadap NKRI, tapi dalam keputusan strategis seperti ini, kepala daerah tidak diajak berdialog secara intens,” ujar Bursah dengan nada kecewa.

Sebagai ketua APKASI yang mewakili para bupati se-Indonesia, Bursah menilai kebijakan itu tidak adil dan mencerminkan lemahnya komunikasi pusat dan daerah.

Pertanyaan yng kini muncul, apakah kritik dari Bursah Zarnubi akan menggoyang citra Purbaya di mata publik digital?

Ataukah, sebaliknya, pesona gaya komunikasi Purbaya tetap mampu mempertahankan dukungan netizen yang selama ini lebih menilai dari penampilan dan gaya bicara, bukan dari hasil kebijakan nyata?

Fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat di era digital lebih mudah terpengaruh oleh image daripada isi kebijakan. Dalam psikologi sosial, ini disebut “substitusi persepsi”, ketika publik menukar kemampuan dengan kesan, dan mengganti substansi dengan simbol.

*Dari Jokowi ke Purbaya*

Secara psikologis, publik Indonesia pernah mengalami hal serupa ketika Joko Widodo (Jokowi) muncul di panggung nasional pada tahun 2012–2014. Rakyat yang jenuh dengan gaya elitis politik menemukan figur baru yang sederhana, jujur, dan apa adanya. Jokowi menjadi simbol “harapan baru”.

Kini, dalam konteks yang berbeda, Purbaya mengalami fenomena mirip, hadir setelah era panjang Sri Mulyani, yang dikenal sangat teknokratik dan formal. Publik merindukan suasana baru, dan Purbaya datang di waktu yang tepat, meski bukti keberhasilan kebijakannya belum sempat teruji.

Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Boris Johnson, mantan Perdana Menteri Inggris yang naik ke tampuk kekuasaan pada 24 Juli 2019.

Boris tampil dengan gaya santai, humoris, dan penuh improvisasi. Dalam kampanye Brexit, dirinya dianggap “pemimpin rakyat” yang berani melawan elitisme Brussel. Rakyat Inggris, terutama kelas menengah bawah, jatuh cinta pada kepribadiannya yang flamboyan dan gaya komunikasinya yang “anti-sistem”.

Namun seiring waktu, gaya kepemimpinan yang semula memikat itu berubah menjadi bumerang.

Skandal pesta di tengah masa lockdown COVID-19 (Partygate), dan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak stabil, menggerus kepercayaannya. Pada 7 Juli 2022, Boris Johnson resmi mengundurkan diri setelah gelombang kritik dari anggota partainya sendiri. Popularitas digital yang dulu mendongkraknya, kini menjadi senjata balik yang menghancurkannya.

Kasus Boris Johnson menunjukkan satu hal, bahwa popularitas bukan jaminan keberlanjutan kekuasaan, apalagi bila gaya lebih dominan daripada substansi.

Dari Inggris hingga Indonesia, pola psikologis publik tampak sama. Rakyat yang jenuh dengan gaya lama cenderung mencari figur baru yang terasa segar dan berbeda. Dalam teori psikologi sosial, ini disebut “displacement of trust”, ketika kepercayaan lama digeser bukan karena hasil buruk, tapi karena rasa bosan dan kebutuhan emosional akan perubahan.

Media sosial mempercepat proses ini, seseorang bisa menjadi ikon harapan dalam hitungan hari, seperti halnya bisa kehilangan simpati dalam semalam.

Arus digital yang deras ini, emosi lebih cepat beredar daripada logika.

Citra vs Substansi

Kini, Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi ujian yang sama seperti Boris Johnson dulu, bagaimana menjaga keseimbangan antara pesona publik dan tanggung jawab teknokratis.

Suara Bursah Zarnubi menjadi pengingat penting, bahwa pemimpin sejati tidak diukur dari viralitas, tetapi dari kemampuan berdialog dan mendengarkan suara daerah.

Jika kritik ini diabaikan, bukan mustahil euforia digital terhadap Purbaya perlahan akan meredup, sebagaimana euforia publik Inggris yang dulu begitu tinggi kepada Boris Johnson, lalu berubah menjadi kekecewaan massal ketika kebijakan tak sejalan dengan ekspektasi.

Fenomena ini memperlihatkan dua wajah zaman, disatu sisi memperlihatkan harapan publik akan pemimpin baru yang berani dan komunikatif, disisi lainnya memperlihatkan bahaya kesalahpahaman antara karisma dan kapasitas.

Purbaya masih punya waktu membuktikan diri. Namun publik pun harus belajar, menilai pemimpin tidak cukup dari gaya bicara, tetapi dari kemampuan menyusun kebijakan yang adil dan rasional.

Mungkin, seperti Bursah Zarnubi, bangsa ini sedang memerlukan bukan hanya pemimpin yang “menarik”, tetapi pemimpin yang mendengar dan memahami nalar rakyatnya.

_Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed._

Kalibata, Rabu 15 Oktober 2025, 13:45 Wib.